时间:2024年01月05日 11:03

来源:建三江分公司

作者:张丽颖

点击量:

——记勤得利农场场名变更

北大荒集团勤得利农场有限公司始建于1958年3月5日。在不同的历史时期、不同的政治环境、不同的隶属关系、不同的体制背景下,勤得利农场的场名多次更改。伴随着场名的更改,农场也有着不同的发展与变化。场名好似一盏灯,映照着勤得利农场的每一步历史进程。

一、铁道兵部队,挺进北大荒建856农场

1954年6月,铁道兵司令员王震将军风尘仆仆赶到小兴安岭林区汤旺河畔的洪山车站,听取在前线施工的铁道兵五师副师长余友清的汇报后,确定在北大荒建军垦农场,这是将军向“铁兵”发出的向北大荒进军的第一道战斗号令!

9月初,老红军余友清遵照王震的指示,率领五师复转官兵540人编成的垦荒先遣队向虎林出发。到达目的地后盖起了十几座窝棚和适于过冬的地窨子。余友清叫秘书做了一块牌子,上面写着:中国人民解放军850部农场。

图1 1955年,王震将军在850农场点燃了向荒原进军的第一把火!

“名将率铁兵,荒原建奇功”,誓把北大荒建成北大仓。1958年,王震将军率领10万转业官兵响应党中央提出的屯垦戍边的伟大号召进军北大荒,掀起了北大荒大规模开发建设的历史高潮。

图2 复转官兵齐聚密山,参加开垦北大荒动员大会。

从创建850农场开始,历经一年紧锣密鼓的筹备,850农场这个“老母鸡”已经下了“蛋”,创建了852农场、853农场、859农场。

1957年末,根据农垦部指示,铁道兵农垦局党委决定在抚远县的勤得利地区组建856农场,并于1957年末调859农场副场长曹实负责筹建。他坐马爬犁到勤得利农场实地勘察设计、选择场址、制定农场垦荒规划。1958年3月5日在铁道兵农垦局所在地(密山)举行隆重的建场大会。场名定为856农场(原铁道兵部队番号8506,把“0”去掉为856农场),会上由曹实做了《856农场远景规划》的报告。会后,齐聚在密山的复转官兵、技术人员向荒原进军,挺进勤得利!按照场领导指示成立了由13人组成的尖刀班,在班长张魁碧带领下,于3月15日上午8点顶风冒雪进驻农场临时场部——县农场所在地,为后续部队的前进创造了有利条件。

场领导指示,为尽快把农场建立起来完成开荒生产任务,必须在解冻前把拖拉机、农具、粮食、种子,油料及其他物资尽快运进去。安排1957年毕业于哈尔滨农机校,现任铁道兵农垦局机务处参谋的彭承璞同志负责带领由坦克兵组成的运输队运送农机具。3月25日,将100台匈牙利产DT413 拖拉机及农具运达勤得利,保证了垦荒生产任务的运行。将康拜因运到856农场驻佳木斯市办事处存放,开江后用船运到勤得利农场。

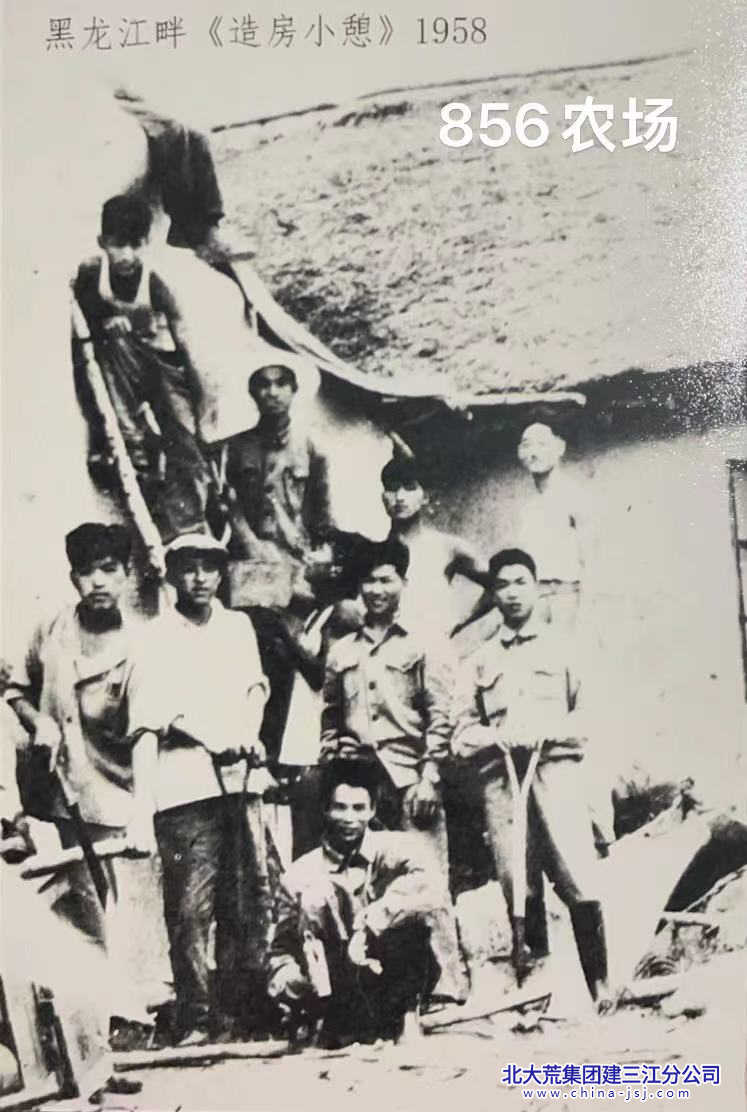

图3 复转官兵挺进856农场时,由13人组成的尖刀班走在最前面,主要负责逢山开路,遇水架桥的任务,先行趟出一条山路。他们是北大荒第一代垦荒人。胡长义是目前唯一健在的尖刀班成员,2023年已达89周岁高龄。

图4 1958年在勤得利江边复转官兵盖建临时仓库。此照为农垦报社记者拍摄。

复转军官张远柱说,场领导让我带铁道兵一个排,挺进到空无一人的亘古荒原。那时的856农场实行的是农场、大队、小队三级管理。到达856农场后,张远柱被分到五大队,乘坦克兵驾驶的拖拉机,带着随身行李,唱着革命歌曲,满怀豪情地在荒草地、塔头墩子、漂筏甸子、成片树林子之间穿行,昼夜兼程直到第三天旁晚才到达。跨过鸭绿河后,走进一片大树林子,五大队队长王振家宣布:“第五大队的队部到了!”

从战场到农场、从内地到边疆解甲归田 “向地球开战”的814名复转官兵是农场拓荒的开天人。

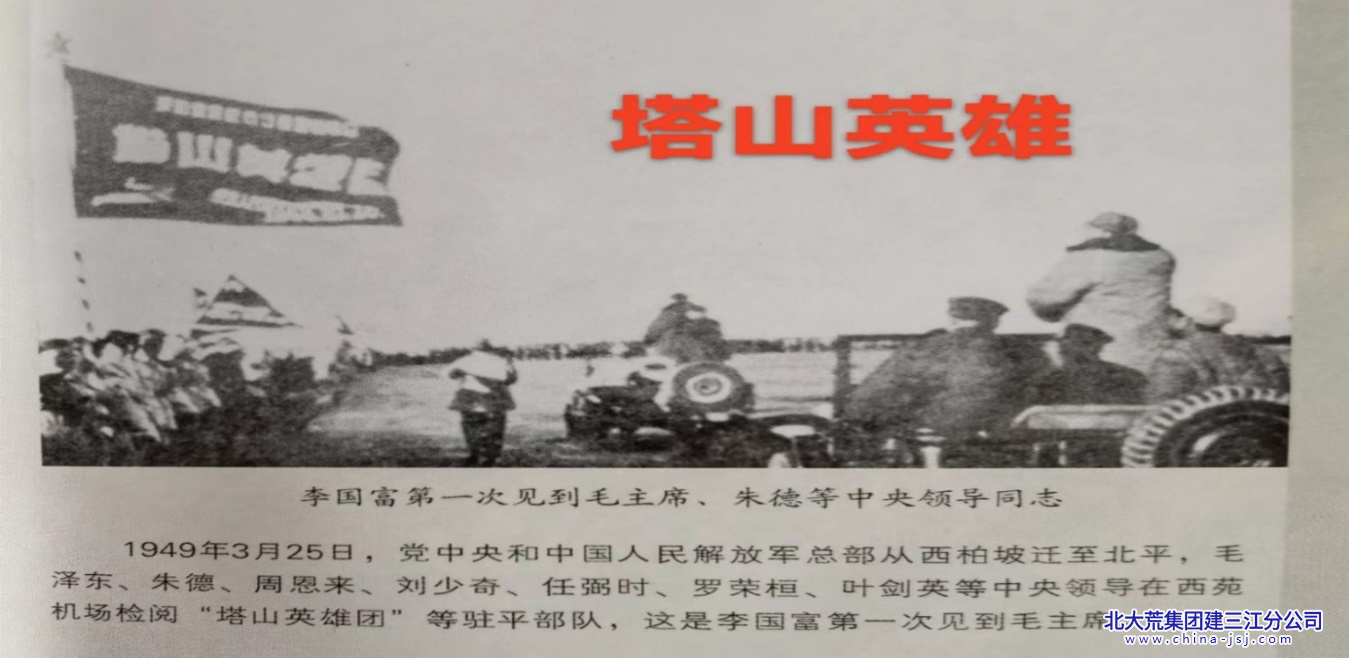

在814名复转官兵中有抗日战争时期、解放战争时期、抗美援朝时期和新中国建设时期的各军种、部队、院校的军人。李国富,1947年参军,1948年战场火线入党。入伍11载,参加了辽沈、平津两大战役,在浦江及著名塔山阻击战中战功卓著,荣获“独胆机智英雄称号”,朱德勋章一枚,先后立大功11次,小功和三等功七次,他所在的班被授予李国富班,曾三次进京受毛主席接见。

图5 1949年3月25日,党中央和中国人民解放军总部从西柏坡迁到北平,毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇、任弼时、罗荣桓、叶剑英等中央领导在西苑机场检阅“塔山英雄团”等驻平部队。塔山英雄李国富第一次见到毛主席。

1958年,李国富听说北大荒需要大批复转军人去开发,他毅然决然递上申请书。并说:“我是一个兵,一个拿枪的兵,一个拿笔的兵,一个拿锄头的兵,生命不息战斗不止。”他在农场工作期间先后任渔场党支部书记、连长、营长、武装部长。1976年,调任前哨农场副场长。1995年被中共黑龙江省委、省政府授予“先进革命功臣”,1998年被农垦总局授予“北大荒功勋”等称号。2000年8月,江泽民总书记视察垦区期间,亲切接见了李国富。

图6 2000年8月22日,江泽民总书记来黑龙江垦区视察,在佳木斯宾馆亲切接见了李国富(左三)等18位老军垦、老农垦、老知青代表,并合影留念。

由郭亚男著的《荣满征途》长篇人物纪实文学,是一部爱英雄、写英雄、对英雄李国富充满激情的好作品。作品承载着催人奋进的红色基因,激发着爱国热情,起着凝聚人民力量的作用,是传承北大荒精神最好的教科书。李国富逝世后,建三江管理局在建三江修建了战斗英雄李国富纪念碑,供后人瞻仰,表达了对他的崇敬。

二、合江农垦局时期场名由856农场易名合江农场

1958年1月,中央军委发出一份紧急通知,全国10个预备师的师长、政委火速进京参加紧急会议。入会后方知:预备师整建制撤销,集体转业北大荒。

图7 1959年12月1日,参加合江农垦局工作会议时留影。前排左一合江农场场长周培然、左二党委书记王宗泽、左三姜丽泽。二排左一窦春华、左二王文州、左三王玉璞、左四王兴茂。三排左一王振家、左二白鹤年等。

4月,农垦部王震部长在佳木斯召开农垦工作会议,宣布成立合江农垦局,任命预备七师师长黄家景为合江农垦局局长。5月,856农场归合江农垦局建制,以合江平原易名为合江农场。

“瘦身”垦荒,曹实进京。1958年5月,曹实同泰兆琪同志一同进京,向王震部长汇报工作。王震部长聚精会神听完曹实副场长的汇报后批示说:“规模一定要压缩,草原腹地等以后有条件了再上。”当曹实汇报到人员缺乏,特别是缺干部时,王震部长当即表示:“人员给调,干部很快给配齐。”

6月初,上级派少校李国志任农场党委副书记。,6月中旬,预七师少校团长郭茂莲任农场场长兼书记。8月,王宗泽任党委书记,周培然任第二场长(10月任场长),孙庆文任副场长。至此,农场领导班子基本配齐,形成建场初期的指挥系统。

1958年8月29日,中共中央作出了《关于动员青年前往边疆和少数民族地区参加社会主义建设的决定》,决定5年内移民570万人,其中从山东动员去东北三省80万人。由于齐鲁大地的青年报名十分踊跃,1959年,共有6万山东支边青年来到了北大荒。有史称“第二路大军”的2006名山东支边青年来到勤得利参加垦荒建场。

1959年5月下旬,王震部长在合江农垦局副局长李桂莲的陪同下由佳木斯乘船到勤得利视察,听取了党委副书记李国志和农业科科长姜丽泽的汇报。当听说由于当年的雨水过大,农场没有完成麦播计划,道路不通,三分之一的拖拉机跑运输还满足不了生产生活的需要时,王震部长说,草原腹地的生产队可以压缩回来,先沿山发展嘛!于是农场撤出草原腹地(鸭绿河以南)的大队和小队。

图8 1960年2月20日,合江农场康拜因机手第二期培训班全体师生合影。

1959年8月1日,李万宝来到农场任第二场长。1961年12月,周培然任党委书记,李万宝任场长

三、县场合并,合江农场易名抚远农场

1960年3月25,经上级批准,合江农场同抚远县合并。7月12日,合江地委指示将合江农场以抚远县名更名为抚远农场。农场机关搬到同江,下设七个农业分场,四个渔业分场。合并后仍保留合江农场名字,一套人马两个牌子:既是中共抚远县委,又是中共合江农场委员会;既是抚远县人民政府,又是合江农场。1962年1月11日,党委书记周培然参加了中共中央召开的工作会议(七千人大会)。

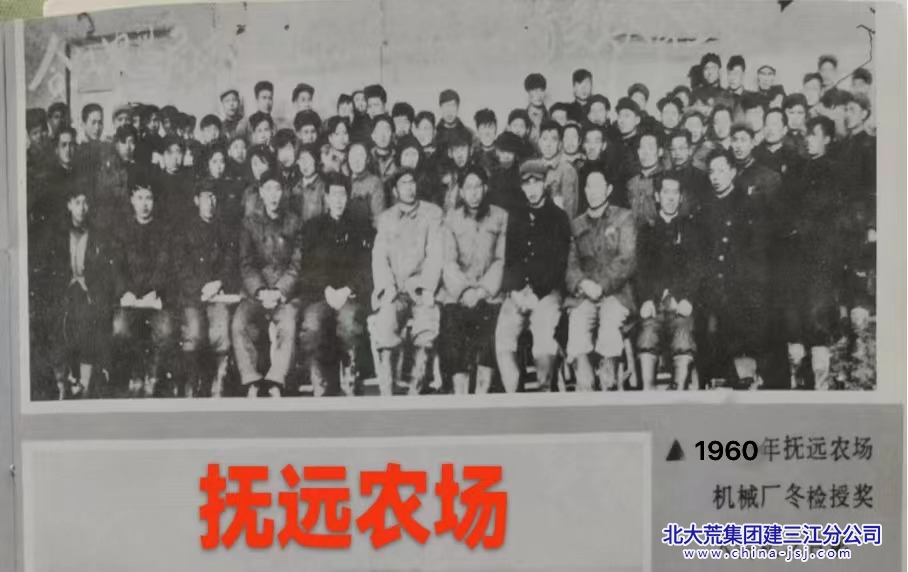

图9 1959年,抚远农机机械厂冬检大会合影留念。

四、县场分开,抚远农场易名勤得利农场

1961年12月25日,农场与抚远县分开。1962年1月,农场以原秦得利村镇更名为勤得利农场。农场隶属合江农垦局,周培然任农场党委书记,李万宝任农场场长。场部由同江搬回勤得利。在决定场名的党委会上,场长李万宝建议把原明代“海西东水陆城站”之一的气勒伊土城转化而来的中国版图抚远县秦得利的“秦”字改为“勤”字,“勤”字寓意“勤”能得利,天道酬勤。机会总是给勤奋的人准备的,以勤得利为场名,激励人们坚定信念,“勤则不匮,敏则有功。”让北大荒变北大仓。在中国新版地图上,随着农场名字的更改,秦得利这个村镇更名为勤得利了,场名是一面镜子印证了勤得利历史。

图10 1963年7月,国营勤得利农场首届职工会员代表合影

“拓荒牛”李万宝。1953年国家决定在北大荒建一批机械化农场,并从地方选拔一批年富力强的领导开荒建场。李万宝从集贤县副县长、代理县长的岗位上毅然带领垦荒队员在安邦河畔创建机械化集贤农场。

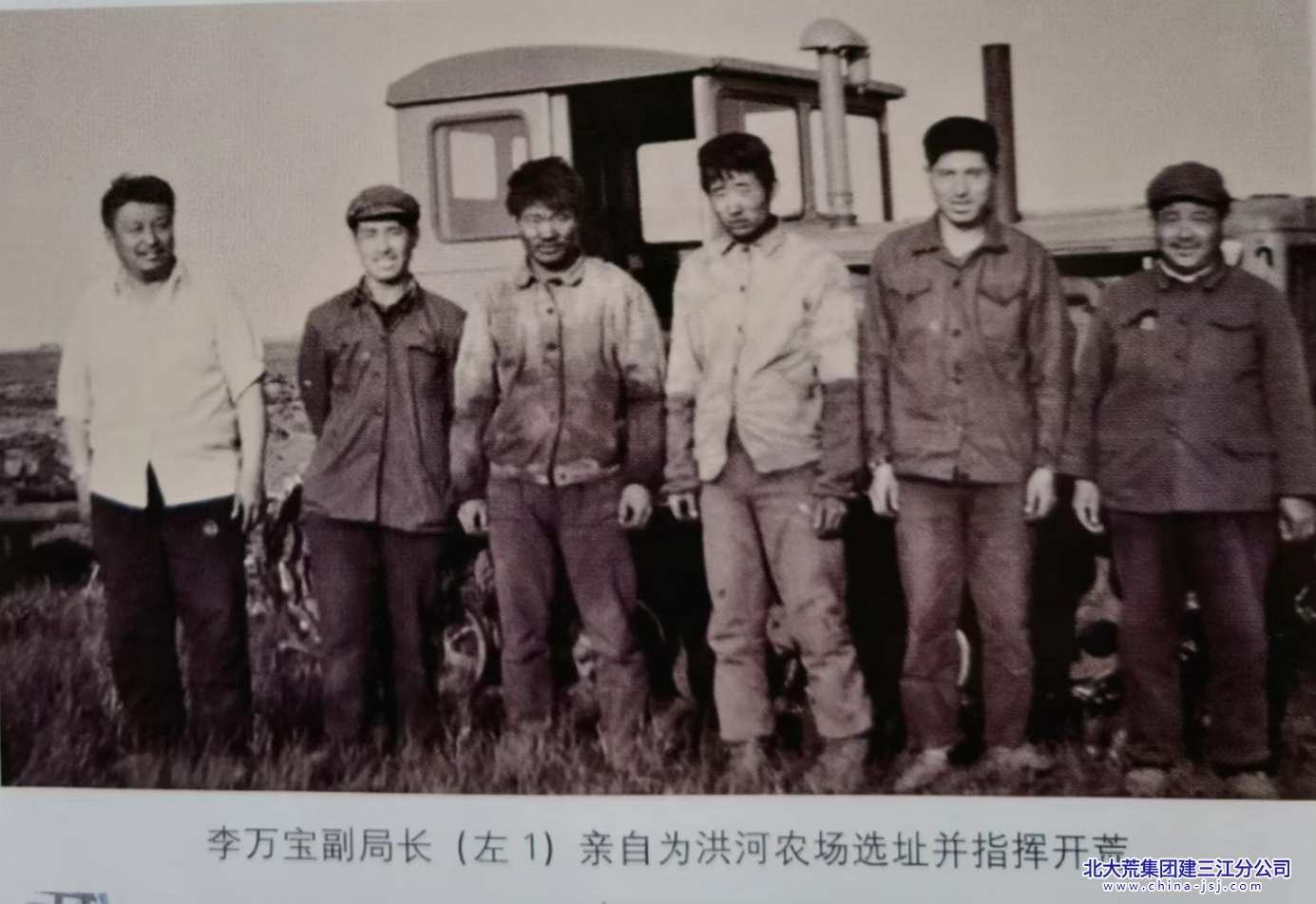

图 11 1980年,建三江管局副局长李万宝(右一)在洪河农场开荒建场中踏查开荒地号。

1956年,李万宝又带领垦荒队员进入三江平原七星河畔建起七星农场。1958年8月1日,李万宝肩负重托来到黑龙江畔勤得利开荒建场,1961年12月任农场场长。勤得利农场场名是由场长李万宝提出来的,流传至今。

李万宝任场长时,是农场遭折腾的困难时期,是他深入基层蹲点调查研究,调整了农场规模、完善了农场经营管理、改革了分配制度。是他坐在爬犁上,踏荒选址扩建出四个生产队。“文化大革命”期间,他下放劳动。兵团时期,他从台下走向台上任兵团六师副参谋长,建三江农场管理局组建后,任副局长。建设中国第一个现代化农场时,李万宝任开荒总指挥,集中七个农场212台机车、1284名机务人员,从1980年5月18日进入垦荒点,到6月25日止一举拿下26万亩开荒任务,在农垦开荒史上创造了奇迹。并且还在新开荒地上种植大豆8000亩,当年打粮64万斤。在此期间建起了中外闻名的洪河农场。

图12 李万宝副局长(左一)亲自为洪河农场选址指挥开荒。

李万宝从事垦区30余年曾4次开荒建场,被称为北大荒的“拓荒牛”。1990年1月12日,李万宝因病逝世,4月12日总局党委做出《关

于向总局特等劳模李万宝同志学习的决定》,号召垦区广大干部、职工,以李万宝同志为榜样,学习他那种不畏艰险、勇于奋斗的“拓荒牛”精神。建三江电视局摄制的模范共产党员李万宝事迹的专题片《夕阳情》获得省委组织部党建片优秀奖,全省广播电视专业评比三等奖,农垦总局评比一等奖。一个专题片子,一张拓荒牛名片,一座历史丰碑,见证着北大荒人谱写的垦荒史诗。

1963年,东北农垦总局成立。国务院任命农垦部副部长张林池任总局书记兼局长。1962年11月18日,中共中央和国务院做出新的战略部署,决定撤销牡丹江、合江农垦局,成立东北农垦总局(设在佳木斯市)。

图13 1966年,农场场长李万宝(第三排右6)、副场长马有民(第三排右7)带队参加第三期社教期间与全体社教工作人员合影留念。

1963年农场隶属东北农垦局领导,农场精简机构,实行两级核算,农场共有17个基层单位,其中农业生产单位8个,1965年3月建第九生产队。1966年3月沈阳军区10 769名复转军人挺进北大荒,勤得利农场接受320名“66.3”复转军人,他们是挺进勤得利农场垦荒建场的第三路大军,农场扩建至13个生产队。

图14 1964年,勤得利农场党委书记周培然(左二)、农场场长李万宝(左四)、党委副书记李国志(右一)、黄德合(左一),陪同合江军分区领导检查边防工作。

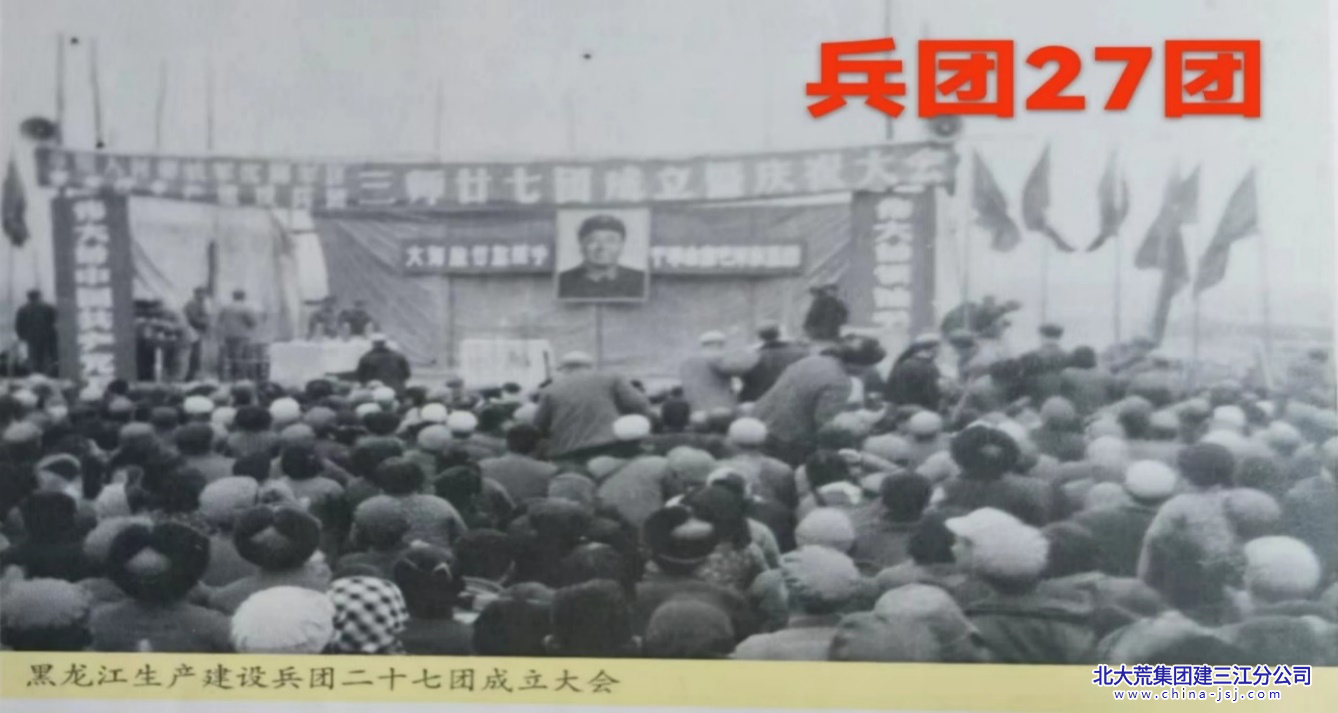

五、兵团时期勤得利易名编制为27团

1968年6月18日,经毛主席圈阅同意《关于建立沈阳军区黑龙江生产建设兵团的批示》,批示发出后,沈阳军区3000名现役军人进驻垦区组建兵团。颜文斌任第一副司令员,任茂如任政委。

图15 黑龙江省生产建设兵团六师二十七团成立大会。

1969年3月,“兵团”27团正式成立,隶属于兵团三师。同年7月,兵团六师成立,27团划归六师领导。六师师长王少伯,政委贾吉祥。首任27团团长为周培然,1970年团长为房贵忠、政委为许树生。

图16 师、团首长视察开荒营。左起张友、房贵忠、王少伯、孙光剑、赵根文、张英。

改制后团部由勤得利搬到石子河,1971年由石子河搬到五星山南坡下。改制后按军队建制,实行团、营、连三级管理,三级核算。当时设五个营级单位(三个农业营,一个副业营,一个工程营)。

1968年,毛主席在批准组建兵团的同时,发出了“知识青年上山下乡”的号召。城市知青如大潮般涌入黑龙江垦区。从1968年至1976年垦区接收了54万知青。

图17 浩浩荡荡的垦荒大军。

兵团27团接收了9 025名城市知青,他们踏着第一代北大荒人的足迹,用自己的青春年华、智慧和汗水,开垦荒原,屯垦戍边,传播城市文明,成为兵团27团向荒原进军二次垦荒的主力军。从沿五星山下二线荒原开发到向草原腹地鸭绿河以南浓江河以北进行深度开发,农业营由三个增加到四个,种植面积由19万亩扩大到54万亩,农业连队由13个增加到46个,这是勤得利垦荒史上浓墨重彩的一笔。

图18 兵团时期,团首长视察27团农田水利建设。首任团长周培然(后排左一),首任政委许树生(后排左二)。

图19 1970年10月21日,二十七团卫生员学习班学员合影留念。

1969年4月1日,中国共产党第九次代表大会在北京召开,27团马云才作为兵团代表出席这次大会。1969年5月,27团陈庭华作为渔民英雄代表,带着渔船,斧头和砍下的苏联水龙头赴北京参加中国革命军事博物馆举办的展览。8月1日晚,陈庭华参加了中国人民解放

军建军46周年盛大招待会,受到周恩来总理等中央领导人的接见。1969年10月1日,27团团长周培然赴北京参加国庆20周年观礼活动。三项殊荣足以证明兵团27团是一个英雄的团队。

六、兵团建制撤销,27团易名五星农场

图20 五星农场成立大会

1976年,党中央对北大荒垦区作出新的战略部署:成立黑龙江省国营农场总局,撤销黑龙江生产建设兵团和省国营农场管理局,实现了北大荒农垦系统的大统一。原黑龙江省革命委员会副主任孙子源任黑龙江农垦总局党委书记兼局长。

1977年1月,兵团建制27团撤销,恢复农场建制,以五星山易名为五星农场。农场建制为农场、分场、生产队三级管理、核算。路连山任五星农场书记、丁元善任场长。五星农场建制后,燃起外延扩大再生产的垦荒梦!践行多开荒,多种地,多打粮,没有万亩地难打千吨粮的初心使命,再创拓荒佳绩,为向荒原腹地垦荒画上光彩夺目的句号。

1977年7月4日,农场组建五分场,开荒建点由副场长赵君荣负责,再次掀起向荒原腹地深度垦荒的高潮,在艰苦的环境、艰难生活、艰巨任务的垦荒峥嵘岁月中,新建八个农业生产队,开荒14万亩。荒原腹地垦荒成功,是北大荒人的成功,“踏遍荒原进军路,世间何事不能为!”北大荒人垦荒的勇气与抉择,奉献与担当,信心与信念,初心与使命,相依相伴的垦荒岁月应被铭记,应被珍藏。农场建起的标志性建筑“五星会场”是农场政治、文化活动中心。

图21 1976年冬,兵团27团易名五星农场时,场团两个领导班子成员合影。原27团政委许树生(前排左三)、五星农场党委书记路连山(前排左四)、农场场长丁元善(前排左五)、原团长房贵忠(前排左六)等场团领导。

“焦裕禄式好干部”丁元善,1924年8月26日生,1945年2月入伍,1946年9月入党。参加过济南、淮海、渡江、福州、厦门战役,1955年被授予大尉军衔。1958年复转勤得利农场,任四分场场长。1963年先后任农场副场长、兵团27团副团长。1977年1月任农场场长。

图22 1977年场长丁元善(中),副场长董学源(右二)等视察小麦生长情况。

1984年离休。离休后享受副局级待遇。他为垦荒、建设勤得利农场运筹帷幄、奋斗终生,将荒原变良田。他是农场廉洁从政的典范,任何时候都不搞特殊化;他是人民的公仆,心中装着人民,唯独没有他自己;他是一位朴实无华、求真务实、尽职尽责尽力的好场长,被誉为“焦裕禄式好干部”。是党的宗旨造就他好的人品,好的人品铸就了好的口碑。他在人民军队大熔炉中冶炼,复转勤得利后,他以高尚的人格、崇高的精神,铸就了一座令后人叹为观止的创业丰碑。

七、经建三江管理局批准,场名恢复勤得利农场

1978年8月3日,经建三江管理局批准,农场名字恢复为勤得利农场,隶属关系不变。能恢复下来的场名,是经典的场名。1978年11月,任命张殿甲为农场党委书记,丁元善为农场场长。农场实行三级管理,分场级单位9个(其中农业分场5个,农业生产队53个),场直单位13个。到1979年知青通过招工、病退、接班等多种渠道返回城市,知青将汗水、智慧、青春,甚至是生命无私奉献给了北大荒。没有知青就没有大气张扬的勤得利,这是北大荒人永远珍藏的历史记忆。

图23 勤得利农场多次被评为全国粮食生产先进县(农场)

至此,农场开发期结束,转入内涵扩大再生产的建设期。知青返城后,农场面临车没人开、地没人种、学没人教、账没人算的局面,农场采取招聘、接纳投亲靠友等措施度过“人荒”难关。坚持农场生产生活的正常运行。山东支边青年马成恕,积极响应农场要求职工“引户”广招人才的号召,他家接纳来场众乡亲超100余人,成为闻名全场“引人大户”。投亲靠友的新北大荒人在农场深入发展建设中功不可没。

1983年,勤得利农场党委书记为彭承璞,场长为谷凤林。1983年3月,农场九队、十队、十一队划归青龙山农场。1984年7月31日,农场五分场正式移交组建鸭绿河农场。1988年3月28日撤销农场四分场组建浓江农场。在改革开放大潮中农场取消了三级管理模式,实行机械转让、土地承包、兴办家庭农场。在不断探索不断完善中,创造出以家庭经营为基础统分结合的大农场套小农场双层经营体制。

图24 1983年勤得利农场领导班子合影,前排左起高炳银、谷凤林、彭承璞、代景春、李臣第,后排左起董学元、李明武、杨瑞明、李忠文。

1988年10月16日,总局在庆阳农场召开水稻开发现场会,从此揭开了总局旱路不通走水路调整产业种植结构的新篇章。水稻种植旱育稀植走出一条兴场富民之道。1992年以前农场种植作物以小麦、大豆为主。1992年起逐年扩大水稻种植面积,压麦豆、增水稻,以稻为主的种植结构逐渐形成。

图25 1984年,黑龙江省委书记李力安(左二)视察勤得利农场,听取党委书记彭承璞关于农场兴办家庭农场工作汇报。

图26 1984年,清华大学名誉校长、全国人大常委会常委刘达赴勤得利农场作教育工作调研,农场党委副书记李臣第作工作汇报。

1997年1月1日黑龙江省农场总局更名为黑龙江省农垦总局,黑龙江省建三江国营农场管理局更名为黑龙江省农垦总局建三江分局,黑龙江省国营勤得利农场更名为黑龙江省农垦总局勤得利农场,隶属关系不变。

黑龙江省农垦总局于2020年12月改制为北大荒农垦集团(简称北大荒集团),肩负着现代化大农业建设排头兵和维护国家粮食安全压舱石的重要使命。黑龙江省农垦总局建三江分局改制为北大荒集团建三江分公司。黑龙江省农垦总局勤得利农场改制为北大荒集团勤得利农场有限公司,隶属关系不变。

开发建设65年的勤得利农场建场史中七次易改场名。一个时代背景,一个场名,一届领导更换;一个场名,一个故事;一个场名,一个易名文化;一个场名,变的是时光和场名,不变的是勤得利的情感,不变的是北大荒精神的赓续传承,传承下来的是寓意经典的场名。

回头看,勤得利农场初始垦荒有着逆水行舟的异常艰难曲折。进入腹地开垦、撂荒、撤回腹地,抓机遇进军腹地再开垦,腹地垦荒成功将荒原变绿洲。垦荒人起初把握不好自然的农业规律,旱田种植遇到灾年、碰上雨季导致单产不高、总产不稳、效益差、连年亏损。农场发展缓慢,旱路不通走水路,种植结构大调整。水稻种植面积逐年扩大、产量逐步提高,实现19年连增,多年被中国农业部授予全国粮食生产先进县(农场)称号。

改革开放兴办家庭农场,建起大农场套小农场统分结合的双层自负盈亏的经营体制给农场发展注入活力,农场增产、农户增收为农业现代化提供了制度基础。农场垦荒初期驾驶着匈牙利产DT-413拖拉机垦荒,1962年更新国产东方红拖拉机开荒种地,是一茬又一茬农机不断更新为农业插上科技翅膀,大农机、信息化、智能化建起现代化大农业,主要农作物耕种收综合机械化稳定在99.7%,农业科技贡献率77.07%,科技成果转化率82%,居世界领先水平。从会种地到慧种地,一年种、管、收等生产环节用60天。风雨兼程的勤得利发生了沧桑巨变,亿吨粮,千吨汗;百吨泪,十吨歌。北大荒建设到这一步不容易,北大荒怎么开垦出来的?就是靠信心,靠信念。靠北大荒人的艰苦奋斗。

图27 1985年国家副主席王震来垦区看望北大荒人。

如今,一切为中国粮食,一切为了中国饭碗的勤得利,成为农业现代化的排头兵、中华大粮仓的“压舱石”,是共产党精神谱系北大荒精神的赓续,浸润着丰厚的勤得利气韵,有着依山傍水独特生态文化,红色基因的军旅文化,齐鲁大地的支边文化,城市风情的知青文化,粳稻筑基石粮食稳天下的粳稻文化,生态宜居现代化城镇文化,历史遗址古城文化,天上人间难寻的黑土文化,要想富先修路G311国道文化,文化成果地理标志的《江柳文学》文化。多元文化的融合彰显勤得利农场——黑龙江畔现代化文明之光。

李臣第

2023年10月5日